-抵-

初冬的阳光从东边缓缓地爬上了竿头,暖暖地洒在江淮「西伯利亚」:射阳县阜余乡的水乡古镇上,日头划过半个园弧,又懒懒地躲进霓霞夕晖的橘色云层里。

河水映著溢金流彩的云层,平静而不见涟漪,也不见鱼儿跃出水面撒欢。岸边的芦苇丛在柔弱的斜阳里显得无精打彩,偶有一艘机动水泥船由远至近,又匆匆驶过,才划破了河面的寂静,显示出一丝水乡古镇的生气,待船驶远了,一切又渐渐归于平静与寂寞。

破旧的老式剧埸在荒漠的乡野显得孤独、显得落寞。

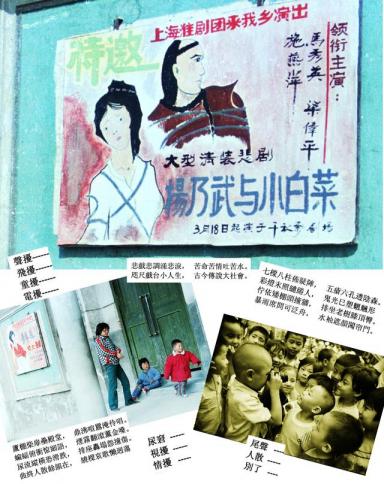

上海淮剧团的「戏班子亅要来了!乡民们奔走相告。

五颜六色的海报歪歪斜斜地贴满了村头镇尾,有些已被风吹刮得残破不堪。

三三俩俩的乡民和识几个字的戏迷开始使出浑身解数的传播能量来炫耀自己对上演剧目的烂熟于胸以及与剧团腕儿的远亲关係……

灰土裸砖垒起的一家小烟杂店,俨然成了「戏班子亅光临时,消息最灵通的交通站。 倚靠在小店柜台上的一个五十岁出头的王老五打开了话匣子,也翻出了许多有头无尾或张冠李戴的陈年旧事来显示自己对淮剧历史以及这个行业的无所不知。

你还别说,这一类人就在我们每一个人的身边,直接或间接地影响著我们的生活。

他(她)们不仅善于搜集别人的轶闻糗事,还特别不放过任何可以抬高自己身价或致人身败名裂的机会来制造小道或谣言。“落井下石”之辈非他(她) 们莫属。至于是不是为了谋利?可能完全八杆子都打不到一块。但是,对于剧团的初来乍到,这种媒介却成了剧埸和剧团求之不得的免费广告宣传。商业和政治黑幕最需要此类角色,演艺行业有时也需要由这种人来开动宣传机器。

爱恨兼之的同时,售票部门与观演各方又生恐此类“臭嘴巴”的胡言乱语引来反效果……

王老五疯侃到眉飞色舞时,还哼了几段驴叫马嘶般的「老淮调」,围观者瞪直了眼睛、张大了嘴巴,没有人不信他,或许还都认为他神通广大,认为他什麽都在行。于是,递烟的递烟、点火的点火,递茶杯的递茶杯、倒茶的倒茶,谁都巴结著他,让他继续演说“精彩”的故事与不著边际的老皇历……

荡荡水乡碧波寒、 萋萋芦丛迎客懒。

机声轰隆伶人倦, 橹声吱咕戏路难。

上海淮剧团的「戏班子」这次走的是水路,从雄鸡未啼就登船随流:摇摇晃晃、颠颠簸簸。从晨曦初露鱼肚白到夕照淮水河畔的馀晖渐消,夜幕徐徐降临,载著艺人和服装道具的船接踵而至,歪歪斜斜地靠岸了。

淮剧艺人们拖著灌铅似的沉重步伐:拽著、揹著、拎著各式行李鱼贯上岸。

平时灯火昏暗的古镇老街,今天显得明亮照人。

镇民开始兴奋和沸腾起来,他们交头接耳、奔走相告;上了年纪的人希望从「戏班子」的队伍中找出自己年轻时就著迷过的挂牌角儿。青年男女则跑著小步,紧随在从大城市来的漂亮女人和帅小伙子的屁股后面,竭力挖掘拼凑传播小道新闻所需的一切见闻和素材……

几个从土屋柴扉里钻出来的耄耋老人,颤颤抖抖地拄著用干树枝做的简陋拐杖,蹒跚地、踉跄地摸到老街的路口,远远地看著热闹,嘴里喃喃地絮叨“那一年,也是……” 之类的怀旧碎语。

成群结队的村童更是雀跃欢腾,就象要过年一样;大小孩拉着小小孩,小小孩紧跟著大小孩后边,在佈满泥坑的古镇老街上一边尖声叫喊,一边撒腿飞奔。碎石伴著灰泥扬起的尘土,紧随在一双双小鞋后面,见証著贫穷乡民们欢迎淮剧「戏班子」的喜庆气氛。

蓦然,笔者在一群村童中看到了令人心酸的一幕:村头的路灯下,一位年约周岁有馀的小男孩扶摸著路边的一棵树干,睁著一双只见灰色眼白而不见明亮眼珠的眼晴,笑眯眯而凌空乱摸地喊著“姐姐!姐姐!” ,须臾,他因站不稳而一屁股跌坐在地上。笔者一个箭步上前正欲扶起小男孩时,他的姐姐出现了,约模五、六岁的样子,却摆出了小长辈的姿态;“叔叔,我来!我来!” 。 此时,我才看清楚小男孩的眼睛是全盲的,并且又因极度营养不良而显螺旋状的腿颤抖无力,不时跌坐在满是自己拉的屎尿泥地上,使得开裆裤和小屁股、小鸡鸡上全是半湿半干的泥巴和不规则形状的屎团……

顿时,一阵悲切凄凉的伤感袭上心头,涌满泪水的眼晴巳经看不清任何东西,喉头也似乎有异物堵住,讲不出一句话……

良久、良久以后,笔者擦干了双眼,问小盲童的小姐姐;“你弟弟的眼睛为什麽会这样?”

“我妈妈生他出来就是这样。”

“为什麽不去看医生?”

“……不知道……”,又轻轻的一声“不知道……"。

笔者从行李中掏出一袋上海产的什锦水果糖,剥了一颗塞入了小盲童的嘴里,其馀都交给了他的小姐姐,然后一步三回头地跑去追赶「戏班子」的大部队。在古镇演出的短暂日子里,笔者每天都抽空去镇上看望苦命的小姐弟俩,送一些零食与糖果,并且有话无话、无话找话,用“半生不熟”的苏北话逗小盲童开心,似乎唯此才能抚平自己内心的强烈震撼和对小姐弟身世的不尽怜悯。

二年后,又值深秋初冬,笔者随巡迴演出队又抵达旧地,曾经震撼笔者内心的可怜姐弟一幕似乎在眼前重现:老街依稀、村头路灯旁的树枝在寒风吹打下显得光怪陆离、鬼影憧憧。成群结队的村童仍像二年前那样一边尖声叫喊,一边追逐飞奔,然而,笔者急切地环视四周,却不见小姐弟的身影。

蓦然,一种不祥的莫名恐惧袭上心头。

笔者走近村童,鼓足勇气打探盲童姐弟的下落,得到的回音竟然完全应验了刚才的不祥预感而令人心碎:那是炎炎酷暑的三伏天,小盲童随戏水村童摸到了村外的河埠头。正当孩子们一个个跃入水中时,小盲童竟然无声无息地沉入了河底,小姐姐也就是在急欲从河流里拽回弟弟时而一起失足溺水。

笔者无语问苍天;

苍天啊苍天!为何虐贫杀幼!

可怜的小姐弟哟!

尚未尝过人世间的甘甜馨香便双双命丧黄泉,

老天又何必让他(她)们 降临人世?

笔者依一群村童的指引来到了曾经夺走苦命小姐弟的河边。

眼前黑压压、灰濛濛,恍见水天一体;深秋寒风凄凄、河中暗流湍急……

笔者伫立在河畔,脑海中闪过二年前的那个“震撼瞬间” :小盲童笑眯眯而凌空乱摸地喊著“姐姐!姐姐!” 的一幕犹在眼前,仿佛伸手就可触摸到的小脸庞以及那满是屎、尿和灰泥巴,塌拉着开裆裤的小屁股……让人感到一阵阵揪心的疼痛;止不住的泪水又夺眶而出,戚戚哀伤竟成悲恸。

笔者木偶似地,缓缓从揹包中取出三袋什锦水果糖,二袋撕开后抛向了顺流向西的河水中,一袋给了指引带路的一群村童。

笔者在以后的巡演途中仿佛患了臆想的强迫症:祗要看到村童,祗要看到河水,衹要看到混杂着粪便的泥土,苦命小姐弟的身影便会浮现在眼前;内心不可名状的苦涩,就像嚼碎了一嘴的黄莲。

请看官谅之,小姐弟的悲剧本不应纳入文章之中,怎乃描述到苏北的乡民,便不能忘却那让人悲悯的一幕,也算是揭示苏北“原始”生活状态的一个有力佐証吧!

「戏班子」最吸引村童之处,莫过于从船上卸下来的佈景道具和刀枪把子。孩子们这里摸摸,那里捏捏,似乎想一探真假来满足童心的无数问号。

蜷伏在屋前篱边的老黄狗抖著毛皮上的泥土,伸直了四条腿,张大了嘴,深深地打了一个哈气,弓起背、摇了摇尾巴,迎合著村民小童们的好奇心,钻胯擦腿地挤进人群里。

烟杂店的老婆婆听了王老五的故事便再也耐不住寂寞,跑到路边,远远地瞅著移动的人群,心里正在盘算著生意翻几翻以后的收入……

乡下人有戏看了,对于脸朝黄土背朝天的贫穷农民以及小镇上的乡亲们来说,无疑就象是过大年一样的喜庆日子,原本冷冷清清的穷乡僻壤,顿时像是炸开的锅:沸腾了起来。平时就喜欢飞短流长的女人,这下有嚼头了,一个个象是上足了发条的老式留声机……

往日里门可罗雀的剧埸售票小木窗外,须臾间,人潮就挤成了一团,攒动的人头与握著钞票高举的手形成了一幅极具幽默意味的漫画,而声嘶力竭的声浪中最突出的骂娘土话就是当地乡民最地道的“国駡”,这一类的“国駡”让外乡人很难分清是愤怒还是极度高兴,因为通常好友久别重逢的那一刻,从嘴里吐出的第一个单词也往往是这一句;“狗日的×××!” 以示特别亲热和惊喜。

鸡叫出工,狗吠收工的平静生活就象被投入了石块的湖水;泛起了涟漪,并在迅速扩大开去……

伍鼎宏

于一九八五年元月十四日

江苏省 射阳县阜余乡完成初稿

二零一 一年三月八日

整理完稿于美国纽约皇后区寓所

- 随机文章